interview

聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶︎2】

プロローグ1

2023.02.20

中学の先輩から突然の電話

冷気がほどけてぽかぽかが始まった3月のとある日だった。

もう昼近いというのにまだ起きやらず、うとうとしている布団の中で、家の前の通りで遊ぶ子供たちのとぎれとぎれの歓声を、川北は遠い国のモノのように聞いていた。まさに春眠である。

「茂樹っ!電話!」

母親の苛立った声に我に返り、布団と体の区別がついた。

中学の卒業式を終えて数日、何もせずに寝てばかりいる息子は彼女にとって癇に障り始めていたのだろう。

「もしもし」

「おう川北、俺。中林」

聞き覚えのあるトーンの高いかすれ声が聞こえた。

「あ、ご無沙汰してます」

中学時代の野球部の先輩、中林毅からであった。

「明日、高鉄(タカテツ)のグランドで練習があるから。9時に新前橋の駅前な」

「あ、はい…。はい!」

前橋高校野球部の練習参加への誘いであった。高校に入学したら野球部に入ろうと決めきっていたわけではない。

ただ、前年夏の中学最後の大会、試合前日の交通事故で右手人差し指を骨折し出場できずに終り、未練があったのは事実。子供のころから甲子園に憧れてもいた。とはいえ、当面の高校入試の緊張からの解放感に、浮かんだままの日々を過ごしていたのだ。

そこに突然の点呼。行ってみようか…。ゴロゴロしていると母親もうるさいし、何よりも飽きてきている。それにわざわざの電話だ。

中林が電話をかけたのはこれが初めてではなかった。何度かけても通じないので電話局(当時はまだ電電公社で民営化されていなかった)に問い合わせ、中林が修理を頼んだという。そういえば川北の家にはここ2、3日、外からまったく電話がなく、突然その日の朝に電話局が修理に来ていた。

中林からの電話は川北の空白の予定を一杯にしたのだった。

▲前橋高校合格発表の掲示=1976年3月

赤城おろしに鍛えられる

群馬県は本州のほぼ真ん中に位置し、太平洋側と日本海側を隔てる三国山脈が関東平野に向かって下って行く場所にある。前橋市はその中央やや南寄りで、北に向かって正対すると右斜め前、北東方向から左回り、南西にかけて順番に赤城、子持、小野子、榛名、浅間、妙義の山容にぐるりと囲まれ、唯一東南方向の視界が東京湾に向けて開けているのみである。

典型的な内陸と言ってよく、夏は煮込まれているように暑く、冬は切れるように寒い。本当かどうか定かではないが、当時、日本で最も晴天日数の多い地域だと聞かされていた。

特に冬はシベリア高気圧からの吹き出しが、日本海側で湿り気を雪にしてふるい落とし、身軽となって一気に三国山脈を駆け下りてくる。上州名物からっ風である。前橋市では「赤城おろし」、高崎市では「榛名おろし」と呼んでいた。

▲春のおだやかな赤城山。冬は赤城おろしが厳しい

風に逆らって北に向かって自転車をこぐのは至難と言ってよく、前橋市南部から市街地に通う学生たちは、朝は寒風に向かって一足一足スローモーションのように立ちこぎでペダルを踏み込むのである。あまりの風の強さに女子学生をはじめ冬季のみバス通学にする者も多数いた。

川北は中学時代から、高崎市に近い南西部の大利根町から前橋市旧市街を通り抜けて北寄りの若宮町まで、まさに南から北に向かって自転車遠距離通学をしていた。楽しみは、帰宅時に強い北風を背に受け、自転車をこぐことなく帰宅することだった。

それが3月にもなると逆向きの強い南風が吹く日が混ざってくる。風向きの変わる中日はまるで温室内のように穏やかだ。中林からの電話はそんな日にかかってきたのだった。

高校野球だったら甲子園

新前橋駅は利根川西岸の街並みの中にこじんまりとあった。前橋市の旧市街は市内西寄りを北から南に堂々と流れ「坂東太郎」といわれる利根川の東岸に厩橋城の城下町として始まった。

新前橋駅はその対岸である西側。東京を発して高崎を経由しそのまま利根川西岸を北に向かう上越線、吾妻線と利根川を渡って前橋、桐生、足利、小山へと向かう両毛線の分岐駅でもあった。

学校が春休みで、その日もポカポカした日差しの中、まばらな人の流れが電車の到着、発車に合わせてゆっくりと深呼吸するかのように小さい改札を出入りしていた。

川北は練習用のユニフォーム姿で、駅前で自転車にまたがっていた。もしかしたら電車で行くのかもしれない。そういえばどんな格好で来ればよいか昨日の電話では聞かなかった。みなが制服だったら…、中林毅以外の知らない先輩たちが先に来たら…。

待っている間というのはあちこちに思いが揺れる。揺れ始めると不安は尽きなかった。しかし、どうやら野球部の集合場所はそこではないようだった。部員数がさほど多くなさそうとはいえ、それらしい人が一人も見えない。川北は中林が来るであろう東の方向からの曲がり角に視線を浮かせていた。

▲川北のグローブ

練習は厳しくないはず…

1976(昭和51)年当時の群馬県内の高校野球勢力図は、2年前に夏の甲子園ベスト4に進出した前橋工業高校(マエコウ)と、常にマエコウと覇権を争う高崎商業高校(タカショウ)の公立2校が頂点にあり、好投手を擁する富岡高校(トミオカ)、樹徳高校(ジュトク)、例年夏に底力をみせる東京農大第二高校(ノウニ)などがそれに続いていた。

前橋高校は前年の夏に1回戦で前橋工業高校に敗れていたが僅差であり、好投したエース石山佳治をこの年も擁していた。石山はアンダースローの好投手として県内でも高い評価を受けていた。

しかし、前橋高校(マエタカ)=進学校=ひ弱、のイメージは固定していた。僅差だろうが大差だろうが、勝っても負けても「進学校なのによくやった」と評されるのが常だった。

戦力や結果ではなく、戦う姿勢のみが世評の対象となっていたのである。このことはややもするとプレーヤーの能力や、チームとしての戦力評価をねぐる傾向に向かうことになる。一般に、ひ弱なマエタカ野球部なら練習も競争も厳しくなどあろうはずもなく、レギュラーにもすぐになれると思われていたのは事実であり、川北も実はそう思っていた。

さらに、努力や可能性を根拠なく無限に信じやすい年頃の例にもれず、川北には「高校野球だったら甲子園」の単純図式しかなかった。

▲甲子園球場は憧れだった

具体的なプランはかけらもなく、テレビの中の甲子園を自分に重ね合わせていただけ。テレビで甲子園大会を見ると、試合の合間にグローブとバットを持って外へ飛び出し、塀に向かってボールを投げたり、バットの素振りをしたりといった具合で、ごく普通の野球好き田舎少年でしかなかった。

中学の同級生にも、自分は甲子園に行くのだと弾みで言っていた。それがどれだけの事なのかを知らぬままに。

来た!

白いユニフォーム姿にベージュ色の厚手のハーフコートを着ている真っ黒な顔の野球選手の自転車が近づいてきた。低い目線、ゆっくりとペダルを踏む足の動き。威圧感が感じられるほど自信に満ちている…ように川北には見えた。

声をかけるタイミングを失い、それでも向こうが気付くだろうと思っていると、中林はまるで川北が見えていないかのように自転車を止め、駅の待合室に入って行こうとした。

「中林さん!」

声が裏返った。

かわきた・しげき

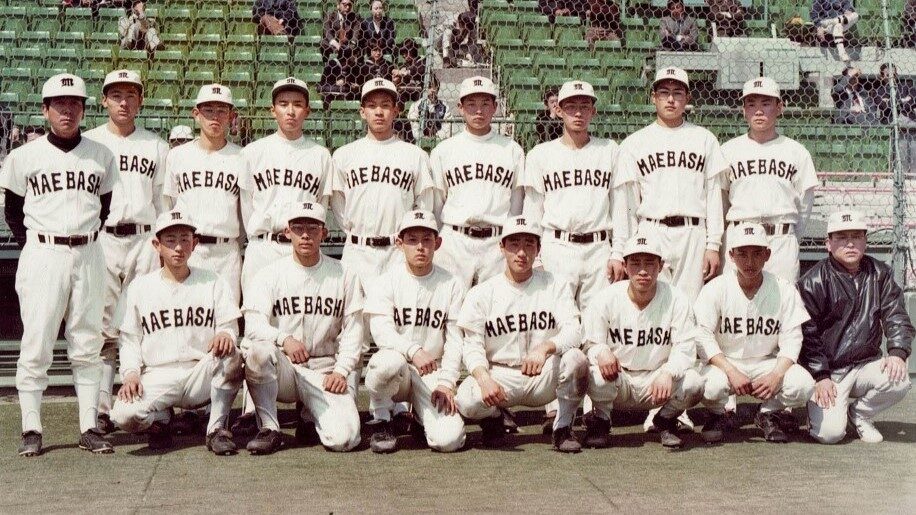

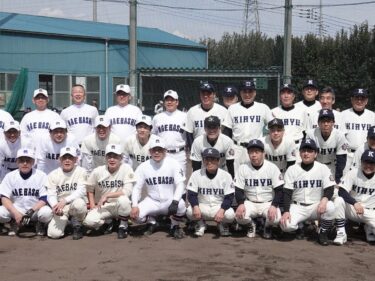

1960(昭和35)年、神奈川県生まれ。3歳の時に父親の転勤により群馬県前橋市へ転居する。群馬大附属中-前橋高―慶応大。1978(昭和53)年、前橋高野球部主将として第50回選抜高校野球大会に出場、完全試合を達成する。リクルートに入社、就業部門ごとMBOで独立、ザイマックスとなる。同社取締役。長男は人気お笑いコンビ「真空ジェシカ」の川北茂澄さん。

関連する特集・連載

-

2024.07.17

- 前橋新聞

【デジタルブック】 前橋新聞me bu ku 【特別号】 パワーモール前橋みなみ特集

-

2023.06.29

- 見たい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶77】 終わりに

-

2023.06.26

- 見たい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶76】 エピローグ

-

2023.06.23

- 聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶75】 高校3年-7

-

2023.06.20

- 聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶74】 高校3年夏-6

-

2023.06.17

- 聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶73】 高校3年夏-5

-

2023.06.14

- 聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶72】 高校3年夏―4