interview

聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶︎3】

プロローグ2

2023.02.21

野球部の練習に参加する春休み

「こんにちは。こんにちは。附属中から来た川北です。こんにちは」

三々五々集まってくる野球部員一人一人に頭を下げた。

「おう」

「よろしく」

みな一様に日に焼けて浅黒く、ユニフォームと歯の白さがその浅黒さとの明るいコントラストになっている。

高崎鉄道管理局(当時はまだ民営化前の国鉄)、略称高鉄グランドの一塁側ベンチで部員たちは手際よく着替えている。ほとんどが白い帽子、白い練習用ユニフォーム、白いアンダーシャツ、ソックス、ストッキングだが、数名が色付きの帽子だったりストッキングだったりする。

川北も中学時代の帽子をかぶり、紺色のストッキングだったため、白くない色を身に着けている選手が新入生だと分かった。その日は5人だった。前橋五中の石井彰と宮崎和裕、前橋四中の相澤雄司、東(アズマ)中の柳沢仁、そして群大附属中の川北である。

川北はたまたま全員の顔を知っていた。前橋五中はその年代では市内の優勝チームで、最後の大会で川北の群大附属中は前橋五中に敗れていた。もっとも川北は添え木をした右人差し指を持て余しながらコーチャーボックスから眺めていただけであったが。

前橋四中は当時、群大附属中とは道一本隔てた隣りの学校で、よく練習試合をした。

柳沢は軟式少年野球「オール東(アズマ)」のチームメイトだった。

ただ、こちらが知っていても相手がどうかはままならないのが世の中である。さすがに柳沢は「よう!頑張ろうぜ」と声をかけてきたが、相澤は「あ、附属のファーストの…」程度であり、石井、宮崎に関しては「ふーん」であった。

実は4人は前から練習に参加していた。その日が初日なのは川北だけ。いわゆる新参者だ。

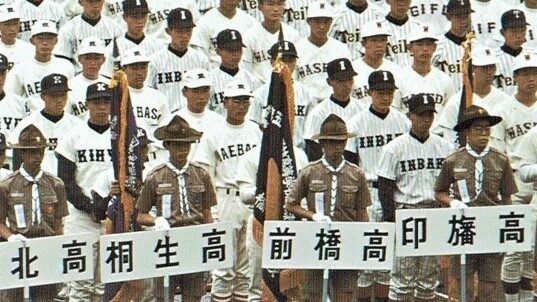

▲甲子園を夢見て練習に励む前高ナイン

練習が始まり2人1組のキャッチボールが始まると。4人はさっさとペアをつくって始めてしまった。中林毅はと見ると、すでに別の先輩と小気味よいグローブの音を立て始めている。

どうしようかとキョロキョロしていると後ろから「よう、俺とやろうぜ。」と声が掛かった。背が高い。180㌢くらいだろうか。細身で手足が長く色白で、俳優の柴俊夫に似た先輩だった。

「俺、3年の外池(悟)っつんさ。よろしくな。どこ守ってたん?」

ファーストミットをまるで体の一部のように自然に身に着け、柔らかでしなやかな身のこなし。どう見てもこの人がファーストのレギュラーだろう。170㌢ちょいで体の硬い川北は遠慮がちに答えた。

「あ、ファーストと少しピッチャーもやっていました」

「そっかー、俺、いまファーストやってるんさ。附属?中林の後輩か。俺は桂萱中だったんさ」

会話の間にキャッチボールの距離はどんどん離れて行く。しかも捕ってから投げるまでのインターバルが短い。

さほど力を入れている様子もないのに外池の長い腕はよくしなり、まるで弓矢を放つようにボールを川北の顔に命中させてくる。ボールはすべてきれいに縦に回っている。車のタイヤが逆回転しながら空中を走ってくるようだ。

ボールを捕り、投げ、吠える

「さあ、元気出していこうぜー!」の掛け声がか掛かり、全員が一斉に吠え始めた。

「よっしゃー、行こうぜ、行こうぜ!」

「はい、オッケー、ナイスボール!」

「さあ行こう、さあ行こう、さあ行こう!」

「オーライ、オーライ、びしっと行こうぜ!」

「オレオレー!、元気出して、元気出して!」

みな、口々に吠えながら自分を駆り立て、周囲の声に駆り立てられて一段とペースが上がっていく。山なりのボールを投げている者は一人もいない。同時に距離も開いてゆく。もう川北も何も考えずにただひたすらボールを捕り、投げ、吠えた。

こうして川北はマエタカ野球部17人目の部員となった。3年生が7人、2年生は5人いて、新入生では5人目だった。

さらに春休み中に3人の新入生が加わった。前橋三中の茂木慎司、前橋一中の佐久間秀人、群大附属中でチームメイトだった田口敦彦である。これで総勢20人だが、当時のマエタカ野球部では平均的な部員数のようだった。

上級生がグラウンド、道具整備

練習の流れはランニング、体操、キャッチボール、トスバッティング、フリーバッティング、シートノック、ランニング、体操で終わり。恐らく少年野球から学生野球、草野球に至るまでの一般的なものだ。

その中で新入生はというと、入部して少しするとフリーバッティングを打つ本数とノックを受ける本数を除けば上級生との区別はなくなっていく。もちろん、グランドや道具の整備は下級生中心なのだが、ふと気が付くと上級生がやってしまっている。

「先輩、やりますから」

「いいよ、いいよ。それよりライン引いとけよ」

部員数が少ないと言ってしまえばそれまでだが、上級生の方が次に何が起こるか、そのためにいま何をしておくべきかをよく知っており、手際よくさっさとやってしまうのである。

「フリー! じゅう にい!」とキャプテンの小泉雄一の声が掛かる。これはフリーバッティングを2カ所で行い、1カ所で10本、合計20本打つことを意味する。

この声が掛かるとまず全員でバッティングケージを動かしたのち、移動式のホームベースをセットする人、バッターボックスのラインを引く人、ピッチャーの位置に打球防止網を設置する人、ボールの入った籠を用意する人、キャッチャーをするためにプロテクターとレガースを付ける人、ピッチャーをするために肩慣らしを始める人…。これらが一斉に始まり、あっという間にフリーバッティングが始まるのである。

特に誰がどの係と決まっているわけではない。新入生とすれば次にどんな練習がどんな風に行われ、その際には何が必要で、中でも一番面倒臭くて新入生がやるべきと思われるものを自分で見つけてやるしかないのである。

川北はベースのグランドへの打ち付けをとりあえず自分の仕事にしようと思った。何かしらの役割を確保したかったことと、練習後に暗くなってしまい、打ち付けられたベースの抜き忘れが起こりがちだったからである。

▲重要なベース

ベースの打ち付け係に

「お前のベースの付け方違うよ」

3年生のライトの中島聡が「しょうがないな。何で聞かないんだ」というように無精ひげの生えた顎をこすりながらかがみこんできた。

「まずな、付ける前に地面をならすんだよ。そんで杭はベースに向かって進行方向の両側に、ベースの下に入るように打つんだよ」

「はあ」

「そうすれば、スライディングとかでベースのそばに土が寄ってもベースの下に土が潜らねえからベースが浮かねえだろ。それに杭が表に出てねえから怪我の予防になるんだよ」

「分かりました」

「それと、外す時にはトンボの取っ手を使ってテコの原理でやると、早くきれいに外れるんだよ。ほかの1年にもお前が教えとけよ」

「はい」

こうして川北はベースの打ち付けと外しの引継ぎを受けたのだった。練習を効率的に進めてゆくための準備作業や整備作業は相変わらず上級生、下級生一体となって行われていたが、このような引継ぎが各所で徐々に進行していった。

かわきた・しげき

1960(昭和35)年、神奈川県生まれ。3歳の時に父親の転勤により群馬県前橋市へ転居する。群馬大附属中-前橋高―慶応大。1978(昭和53)年、前橋高野球部主将として第50回選抜高校野球大会に出場、完全試合を達成する。リクルートに入社、就業部門ごとMBOで独立、ザイマックスとなる。同社取締役。長男は人気お笑いコンビ「真空ジェシカ」の川北茂澄さん。

関連する特集・連載

-

2024.07.17

- 前橋新聞

【デジタルブック】 前橋新聞me bu ku 【特別号】 パワーモール前橋みなみ特集

-

2023.06.29

- 見たい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶77】 終わりに

-

2023.06.26

- 見たい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶76】 エピローグ

-

2023.06.23

- 聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶75】 高校3年-7

-

2023.06.20

- 聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶74】 高校3年夏-6

-

2023.06.17

- 聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶73】 高校3年夏-5

-

2023.06.14

- 聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶72】 高校3年夏―4