interview

聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶︎4】

プロローグ3

2023.02.22

理論家・田中監督との出会い

▲甲子園で監督対談に臨む田中不二夫監督(左)

初めて監督の田中不二夫さんと会ったのも春休み中だった。田中監督は前橋高校野球部出身で、1948(昭和23)年、夏の甲子園大会に1年生投手として出場経験がある。立教大学に進んだが体を壊して野球を断念、前橋市に本店のある大生相互銀行(現 東和銀行)に勤務していた。

サラリーマン勤務の傍らということで平日はなかなか来られず、もっぱら土日祝の指導となっていた。マエタカ野球部は顧問の先生を複数就任させ、その分の運用を補っている格好であった。

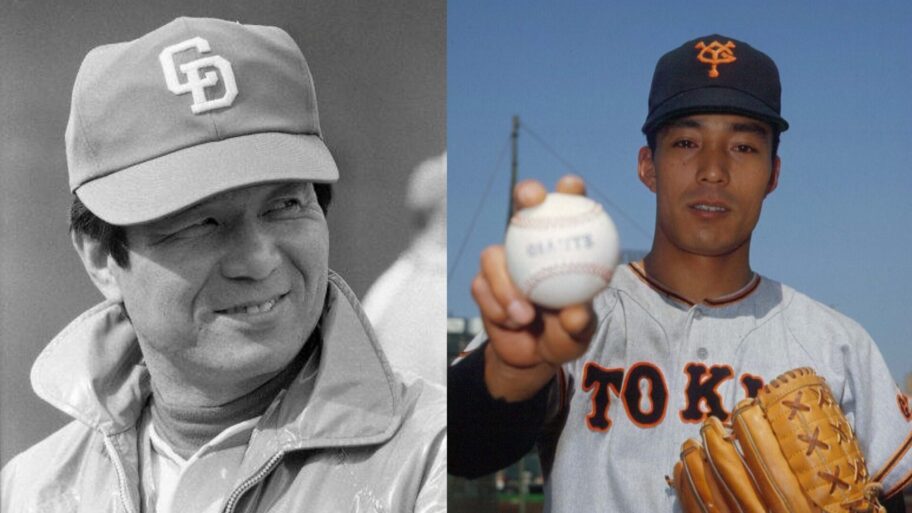

実は前橋高校野球部は戦前、前橋中学時代には甲子園に複数回出場した名門だった。戦後は甲子園出場こそ1度だけだったが、卒業生には中日で監督まで務めた中利夫氏、巨人で「八時半の男」の異名を取った宮田征典氏などそうそうたる名選手が名を連ねていた。

近年、弱体化の著しい野球部のテコ入れにOB会が満を持して就任させたのが田中監督であったようだ。前年秋の就任でまだ数か月。どちらかというと頭と体の一致を目指す理知的なプレーを目指しているように感じられた。打撃練習、いわゆる攻撃が大好きであり、走り方のフォーム、球の握り方、プレーに対する意識集中にうるさかった。

伝統校ゆえにOBが顔を出すことも多く、守備を鍛えるのはそういったOBや顧問の先生のノックに任せたが、一貫してノックの打球よりは打撃練習の打球を捕る練習を優先させられた。

口数は多くないが身支度がお洒落であり、何より「俺からの指示と違うことを他のOBが言って来たら、監督から言われていますと言うんだぞ」のコメントが格好よかった。

この人は何よりも「運」を持っていた。後々の結果からみても。やはり1年生投手として夏の甲子園に出場したこの人はいわゆる「持っている人」だったのだろう。

川北が田中監督から最初に指導されたのは球の握り方だった。それまで縫い目のない軟式ボールだったせいもあり、習慣的に人差し指の先と中指の先は2㌢程度空いていた。

田中監督からの指導は「もっと指先と指先を近づけ、ほぼ指をくっつけて硬式ボールの縫い目に指先が揃って掛かるようにせよ」。川北は正しいのかどうかはまったく吟味せず、ひたすらそれを習慣にすべく意識した。

1カ月程で習慣になっただろうか。この間に右手人差し指の骨折は気にならなくなった。この球の握り方は新しい習慣であり、その習慣に慣れる際にすでに人差し指のことが与件だったからと、連日の練習で手指が鍛えられていたからなのだろう。違和感なく、しかも送球の縦回転が安定したことを実感できた。

▲中日で選手、監督として活躍した中利夫さん(左)と元祖ストッパー、巨人の宮田征典さん

幸か不幸かスコアラーに就任

春休み中に川北にもう一つ役割が増えた。試合時のスコアブック付け、スコアラーである。それまでは2年生の樋澤一幸(中林と同様に川北の群大附属中の先輩)が記入していた。

単純に「スコアを付けられるか」と聞かれ「はい」と答えたのが運の尽きだったのか、幸運だったのか。それから1年間、練習試合でも公式戦でも監督の横で試合を記録することとなった。

公式戦は公式記録員がヒット、エラーの判定をするが、練習試合の判定はすべてスコアラーに任されている。判定を巡ってしばしば先輩から怒られたり、懇願されたりすることもあった。個人記録を通算する機会もあるからだと後で知った。「川北の判定は辛め」が部員評であったようだ。

スコアラーで神経を使ったのは投手の投球数カウントであった。3年生の石山佳治、2年生の小出昌彦、宮内武はみな投球数を細かく尋ねてきたし、田中監督は相手投手の投球数を試合中、急に聞いてきた。スコアを記入しながらいつ尋ねられても即答できるようにメモをしていた。

スコア付けにより、何よりも試合中の田中監督の感覚、頭の中を類推できる空気を最も近い場所で感じていたことは財産になった。後半の半年間は、ある程度、攻撃時のサインの気配を感じられるようになっている気がしていたのだった。

タバコ好きだった田中監督は攻撃中はベンチにいて試合展開にのめり込んでいたが、守備となるとベンチにいないこともしばしばあった。公式戦時でも球場ベンチ裏の通路廊下でタバコを吸っておられた。きつめのチェリーだったと記憶している。

守備の時の対応はどちらかと言えば選手に任せられており、ピンチにベンチを見ても監督がいない。選手間では笑い話の種でもあった。

手がしびれる竹バット

練習では新入生も少ないながら打撃練習の機会が与えられ、シートノックの中に全員が入れられるようになっていった。

すでに試合では金属バット使用になっていたが、新入生の打撃練習は当初2週間ほど竹バットを使った。軟式のボールと違い、バットの芯に当たらないと手がしびれ、一度芯を外すとすぐにはバットを握れなかった。それに当たった瞬間のインパクトでバットを押し込まないと思ったような打球とならなかった。

ノックでも硬式ボールはまるで石が飛んでくるかのようだった。軟式ボールのようには弾まず、スピードも速い。グローブで打球を受けると打球の勢いでグローブが運ばれてしまう。打球に負けないようにぶつけに行くとグローブの中の左手が悲鳴を上げる。

プロ野球や甲子園でのプレーなど、とうの昔のはるか彼方に行ってしまい、どうしたら上級生のようにプレーできるのかだけの毎日になるのにそう日数はかからなかった。上級生が遠い異次元の存在に見えた。

毎日練習をしていると上級生はもちろん、他の新入生のプレーのレベルも誰とはなしに共通の認識となっていく。肩の強さ、守備範囲、打球に対する癖が分かってくるため、同じポジションに同じ打球が飛んでも守っている人間によって周囲の反応が異なったものとなる。

分かりやすい例が、外野手のバックホーム時の内野カットマンの立ち位置が外野手の肩の強さによって変わったり、送球がシュート回転しやすい選手の送球を待つ際には通常より向かって右側に目標を出してやり、左にそれることを想定した足運びで待ったりといった具合である。

これは選手にとっては大変厳しい現実と言える。なぜなら自分のプレーのレベルを日々周囲の反応で知らされているわけで、部員の技術のランキングを全員が共有していると言ってよい格好なのである。よくテレビドラマなどでどっちがレギュラーなのかドキドキするシーンがあったりするが、毎日毎日一緒にプレーしていればおのずと自明なことなのであった。

同期が練習試合に出場した

新入生のシートノックポジションは自由だったがピッチャーだった柳沢仁を除き、みなが中学時代のポジションで受けていた。相澤雄司がキャッチャー、川北はファースト、田口敦彦がセカンド、宮崎和裕と佐久間秀人がショート、石井彰と茂木慎司がレフト。柳沢はライトでも受けていた。

もともと当面の戦力外ということもあって新入生は自由にやらせてくれていたが、誰の目にもショートの宮崎の守備は上級生とそん色なかった。2年生でレギュラーの安藤敏彦を上回りはしていないが、安藤自体が中学時代は県大会優勝チームのショートでレベルの高い選手だったので、そこに近い守備には光るものがあった。

みなの認識が一致したころ、まだ春休み中で入学式前ではあったが、宮崎は練習試合に出場した。華やかなデビューでは決してなかったが、同じ新入生の中で一つ突き抜けたことのインパクトは少なからずあった。

日々見せつけられ、誰の目にも明らかな力量差は冷静に認めなければならない。その力量差を埋める方法が分からない苛立ちと、練習が目的化しかけていた自分への情けなさを感じさせる出来事となった。

しかし、まだ始まったばかり。「これからさ」と思うことに何ら言い訳や慰めの臭いを感じなかった。

練習試合後、川北はセカンドベースをトンボを使って引き抜きながら、ショートの守備位置にトンボをかける宮崎に尋ねた。

「緊張した?」

「そりゃあ、おめー、ビビったよ」

答える宮崎のいつもと変わらぬのんきな表情と、人の良さそうな笑顔を見ながら川北は少し安心した。もう日が落ちかけて顔の見分けがつかなくなりつつあったが、宮崎の笑顔の歯が白かった。

かわきた・しげき

1960(昭和35)年、神奈川県生まれ。3歳の時に父親の転勤により群馬県前橋市へ転居する。群馬大附属中-前橋高―慶応大。1978(昭和53)年、前橋高野球部主将として第50回選抜高校野球大会に出場、完全試合を達成する。リクルートに入社、就業部門ごとMBOで独立、ザイマックスとなる。同社取締役。長男は人気お笑いコンビ「真空ジェシカ」の川北茂澄さん。

関連する特集・連載

-

2024.07.17

- 前橋新聞

【デジタルブック】 前橋新聞me bu ku 【特別号】 パワーモール前橋みなみ特集

-

2023.06.29

- 見たい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶77】 終わりに

-

2023.06.26

- 見たい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶76】 エピローグ

-

2023.06.23

- 聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶75】 高校3年-7

-

2023.06.20

- 聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶74】 高校3年夏-6

-

2023.06.17

- 聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶73】 高校3年夏-5

-

2023.06.14

- 聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶72】 高校3年夏―4