interview

聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶︎23】

高校1年冬-4

2023.03.18

笑いこらえた祝詞は拷問?

明けて昭和52年、新年4日。午前にグラウンドに集合した。

隊列ランニングで市内東南方向、駒形神社に向かう。行き帰りで8㌔くらいだろうか。川北たちの3つ上、卒業入れ替わりの野球部先輩に駒形神社神主家の駒木保夫さんがいたのだった。駒形神社で新年祈願をして甘酒とお汁粉をいただいた。冷気と鼻の頭の冷たさ、お汁粉の甘さが記憶に残っている。

▲ランニングしながら新年祈願に出掛けた駒形神社

野球部としてのOB会も含めた正式な祈祷は別日程で、群馬県庁そばの前橋東照宮で行われた。

この祈祷も恒例行事であり、部員注目のイベントだった。まだ高校生であり、神聖で厳かな場で慣れない独特の祝詞を聞くのだ。先輩たちから笑いをこらえる拷問に近いと言われていた。

この手の話題は2年生では樋澤一幸、1年生では相澤雄司、田口淳彦、茂木慎司が大好きだった。

「かあ~し~こ~み~、かあ~し~こ~み~」と素っ頓狂な調子で真似たりしていた。

さあ、OB諸氏も、監督、顧問の先生方も勢揃いしての祈祷である。部員はみな、笑ってはいけない、笑ってはいけないと身を固くしていた。

いつ祝詞が始まるかと低頭して息を飲んでいたところ、いきなり太鼓が「ドンっ!」と叩かれ、樋澤が驚いてビクッと反応した。もう駄目である。みなそれを感じて唇を歯で噛みしめて笑いをかみ殺した。それでもクックックッと肩が震えてしまう。渾身の力を込めて笑いを抑え込む。まさに拷問だった。そこへ…。

「かけまくも~かしこき、いざなぎの~…」

「はらへたまひ、きよめたまへと~…」

「かしこみ、かしこみ、もまをす~」

祝詞が始まった。年を重ねればいつもの祝詞なのだが、高校時分では妙におかしく、腹筋が震え、呼吸ができず、樋澤の痙攣のような引き笑いにみなが爆発寸前となった。

祝詞が終わってほっと息を吐きだす際には全身の筋肉が疲労困憊していた。神様はどう思われただろうか…心配せずにはおられなかった。

長らく顧問を努められ、マエタカ野球部の精神的規律の拠り所でもあった矢嶋道夫先生のご自宅に、野球部員が招かれたのもこのお正月だったように記憶している。

3年生の引退と呼応するように徐々に関与を薄めておられた。心の中まで見透かすような「笑っていない目」は相変わらずだったが、どこか寂しそうでもあり、肩の荷を下ろしてほっとされたようでもあった。

前年の春の優勝、秋の優勝は良き花道でもあったと思う。矢嶋先生は退かれたが、新たな顧問には数学の池之上昭義先生、深澤保雄先生が加わって計5人となりますますにぎやかになった。

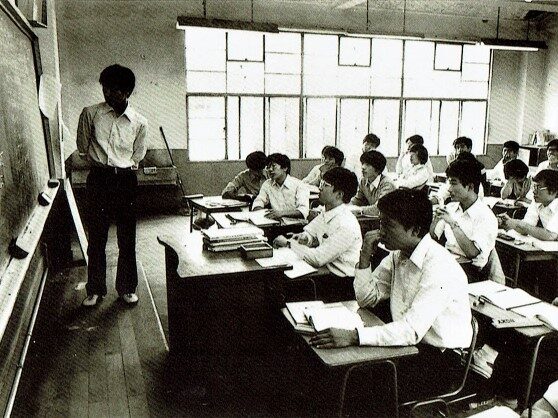

▲眠さと戦いながら授業も真剣に受けた

文系に傾き始める進路

3学期は不思議と足早に過ぎてしまう。この先の進路選択に結び付く進路検討面談が用意されていた。文系、理系の選択である。

将来についてプロ野球選手を夢見た時期も小学生時にあった。が、厳しい家の手前、それなりの将来像を用意しておく必要もあった。

そこでひねり出していたのは建築士、航空機設計士、弁護士などの士業だった。いずれも世間的にもそれなりであるし、取り組みがいのある職業であると思っていた。

もともと得意教科は歴史、地理の社会と国語、数学。理系に行くには物理、化学などの本腰を入れなければならない科目数が多い。少し迷ったがこの時点では文系に傾いた。

3歳上の姉が理系に行っており、小さいころから得意領域が何となく違う感覚を持っていたこともあった。必然的に建築士、航空機設計士は諦めざるをえなかったが、それほど思い入れていたわけでもなく踏ん切りはつけやすかった。

むしろ文系の延長線上でどうできるか考えることに楽しみを見出せばいいや、であった。最終選択はもう少し先で、3年進学時には文系クラスと理系クラスに分かれることになるのだ。

トレーニングの効果を実感

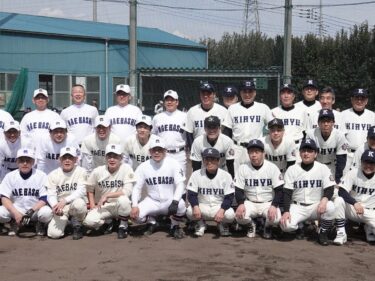

1、2月の週末練習は木製バットでのハーフバッティング、短くした塁間での速いボール回しがみっちり行われた。

木製バットでのハーフバッティングは文字通りなのだが、芯に当てて打つ感覚が金属バットの数倍気持ちよかった。

バットのしなりと芯に当てて押し込む際の「カヒューン」。音というよりまさに感覚である。糸を引くライナーが放たれた際にはゾクゾクするほど快感であった。

川北はこの練習の際に出来るだけバッティングピッチャーを務めるようにした。キャッチャーをおかずにキャッチボール+アルファ程度の投球なのだが、ある程度モーションをつけることで、フォームバランスと球離れを意識した練習としては最適だったのだ。

この冬でのバッティングピッチャー実績が自信にもなり、この後、春から夏にかけてはフリーバッティング練習のピッチャーとして投げまくることになる。適度な「頃合い送球」へのイップスは相変わらずだったが、投球、強い送球にはむしろ自信を持つことができるようになっていくことになる。

短くした塁間での速いボール回し練習も強い送球への自信に結び付いた。この練習は一辺8㍍くらいの至近距離の正方形にベースを設置し、ベースに順番に入りながら速いボール回しを行うのだが、一切加減せずに思い切り投げる事が約束事項であった。

最初はベースに入りながら捕球して左に投げる左回し。次に左から来た球を捕球して右回りに体を回して右に投げる右回し。最後は左から来た球を捕球して左回りに一回転して右に投げる一回転右回し。

当初は距離の近さから躊躇があり送球が不安定だったりしたが、思い切り投げれば送球が安定することが分かり、何よりも、近い距離で思い切り投げても安定した送球であれば相手が捕球できることが実感できた。

投手の小出昌彦をはじめとした強くて重い球を投げる部員の全力の送球を捕り、自らも思い切り投げてみなに捕ってもらうことで感覚が積み上がっていった。

この練習はグローブの芯で送球を捕球し、直ぐに縫い目に指をかけながら握って投げる習慣を定着させるのも狙いだったのは言うまでもない。

3月に入るとスパイクを履き、ゆっくり全身を使った遠投を主体にしたキャッチボールに時間を割くようになった。

スパイクを履いて行うインターバル走では、冬の間のトレーニング効果を実感できた。スパイクの歯で地面をひっかくようにとらえられること、ダッシュ、ストップ、反転に際して地面に張り付くように足裏が一瞬で反応するのだった。何か自分がとてつもなく上手くなったかのようにも思えた。

一方でしばらくぶりの遠投は、冬に鍛えた体幹のパワーを投げることに生かすために、体の各部分の筋を一連の動作に繋いで行くような感覚だった。全身の連携を意識して投げれば投げるほど、一連の投球動作が力強くなり、球離れの瞬間に指先に力が集約されていく感覚があった。

体が作られていくとはこういうことかと改めて納得したものだった。

▲冬場の地味な練習で体が鍛えられた

学年末の期末試験も終わり3月、新年度、新学期へと進む準備が行われるころに冬トレーニングは終了し、シーズン練習へと切り替わった。

マエタカ野球部入部以来、長いようで短い、短いようで長い1年が経過したのだった。

かわきた・しげき

1960(昭和35)年、神奈川県生まれ。3歳の時に父親の転勤により群馬県前橋市へ転居する。群馬大附属中-前橋高―慶応大。1978(昭和53)年、前橋高野球部主将として第50回選抜高校野球大会に出場、完全試合を達成する。リクルートに入社、就業部門ごとMBOで独立、ザイマックスとなる。同社取締役。長男は人気お笑いコンビ「真空ジェシカ」の川北茂澄さん。

関連する特集・連載

-

2024.10.14

- 前橋新聞

【デジタルブック】 前橋新聞me bu ku第13号

-

2024.07.17

- 前橋新聞

【デジタルブック】 前橋新聞me bu ku 【特別号】 パワーモール前橋みなみ特集

-

2023.06.29

- 見たい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶77】 終わりに

-

2023.06.26

- 見たい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶76】 エピローグ

-

2023.06.23

- 聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶75】 高校3年-7

-

2023.06.20

- 聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶74】 高校3年夏-6

-

2023.06.17

- 聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶73】 高校3年夏-5

-

2023.06.14

- 聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶72】 高校3年夏―4