study

学びたい

藤井編集長が選ぶ【みやま文庫この1冊▶1】

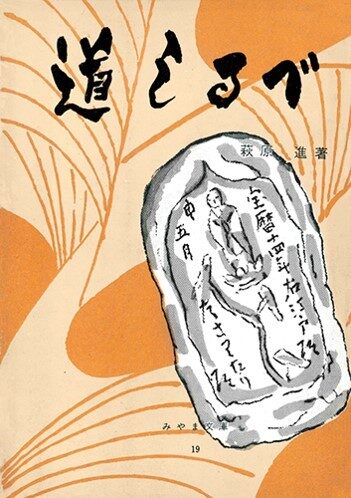

萩原進『道しるべ』

2025.03.19

64年間にわたって群馬の歴史や文化を伝える図書を出版してきた「みやま文庫」には、郷土の英知を結集した「名著」がそろっています。これまでの刊行数は253巻。1冊1冊が貴重な文化遺産であり、群馬の宝です。その魅力を少しずつ、気ままに紹介していきます。

路傍の文化財に向けた 温かい眼差しと広い視野

萩原進『道しるべ』(第19巻)

昭和40(1965)年7月刊

みやま文庫の創始者で郷土史家、萩原進さんの数多い編、著書のなかで、まず、『道しるべ』(第19巻)を取り上げたい。県内各地にあった道しるべ398件を丹念に調べ、解説した労作である。最も心引かれるのは、そこにある小さなもの、見えにくいものに対する独特の視点だ。

調査を始めたのは、20歳前後のこと。路傍に立つ石の道しるべを、見るとはなしに調べているうちに「道しるべが自分に囁きかけ語りかけてくれるようであった」(「著者のことば」)という。そしてこうとらえた。

「誰も問題にしなくなってしまっても、道しるべが雨の日風の日に、じっと佇んでいる姿をみて、人間的にも心をうたれた」と。

調査ノートに書き留めたものがだいぶたまったため、1957(昭和32)年、朝日新聞群馬県版に連載。その後、全県的な資料にするため、読者に情報提供を呼びかけたところ、多く報告が寄せられた。

本書は、これらをもとに情報提供者との共同研究の形で、市、郡別(昭和40年時点)にまとめている。時代は江戸時代を主に、明治、大正時代の代表的なものも含めた。さらに研究篇として、道標の形式の変遷、仏教信仰との結びつきや江戸時代の交通などを加えた。

この調査は、結果として大きな意義を持つことになった。

昭和30年代は、急速に進められた道路改修、新道工事、都市計画事業などで、各地にあった道しるべは片づけられ、埋められ、姿を消していった時代だった。調査したのはその、「受難の時」と重なっていた。失われてからでは確認することができない「路傍の文化遺産」を、記録することができたのだ。

〈つまるところ、現在放任しておけば永久に消えるものを調査しようという私の一連の仕事の一つである〉

萩原さんの研究に対する基本姿勢を示している。これは、みやま文庫全体の方針とも言えるだろう。

そして記録することにとどまらず、〈予想もしない学問上への新しい事実を教えてくれた〉と、新しい文化財としての価値を見出すことができたことも成果として加えた。

具体例として、①従来の交通史ではとらえられなかった古道の道筋をたどれたこと②信仰との結びつき③国語の表記法の変遷を知る手がかりとなったこと―などを挙げている。

道しるべに向けた萩原さんの眼差しの温かさ、その視野の広さは、みやま文庫以外の代表作『浅間山風土記』『上州―風土と人―』『群馬県人』『群馬県遊民史』『浅間山天明噴火史料集成』全5巻などの底にも流れている。