interview

聞きたい

【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶︎29】

高校2年夏新チーム-1

2023.03.27

突然のコンバート、左打ち転向

前年同様に1日の練習休日を挟んで新チームはスタートした。夏休み中の基本練習時間の設定をどうするかの確認が早々にあり、前年度は午後スタートとしていたが、みなとも相談して新チームは午前スタートを選ばせていただいた。

気持ちとしては少しでも暑さが緩い時間帯練習とし、かつ昼食の関係で終了時間があまり後ろに伸びることが少なそう…との読みであった。

結果的には劇的な変化の記憶はない。どちらでもあまり変わらなかった。練習試合その他はその都度の予定だったので、基本練習時間は当初の2週間程度の運用目安だったこともある。

練習開始の縦列ランニング。上級生がおらず人数が少なく、最前列に自分たちが並ぶことで改めて新チームを実感した。

前年は初日に小平勲さんが来て基本練習をみっちり行ったのだが、この年の練習プログラムは特別な指示もなく普通に始まっていた。

▲2年夏から左打ちに転向した川北

確か初日から数日間、田中不二夫監督は仕事で来られず、顧問の先生はほぼ全員いたように記憶している。キャッチボールをしながら「いつも通りで、いったんはいいのかな?」と思いかけたときに部長の戸部正行先生に呼ばれた。堺晃彦も一緒だった。

「川北と堺は左打ちで練習、との監督からの指示が出ているので、きょうからそれで」

「えっ…左?」

「俺もですか…はい。やれっかな?やってみます」

「それと、ノックのときには堺はショート、川北はサードに入るように」

「えっ…サード?」

「分かりました。カワキタ、頑張ろうぜ!」

川北は大混乱していた。「主将就任」「左打ち転向」「外野からサードへのコンバート」。

まずチームうんぬんよりも自分のプレーをどうするかで頭の中がいっぱいになった。正確に言うと頭の中が真っ白になり、開き直ることしかできなかった。

このことは意図されていたのかどうか分からないが、「見た目や格好、結果は一切関係なくやるしかない踏ん切り」は川北にとって最も必要なことだったと思う。初日から尻に火がつき、やるしかなかった。

新チームのポジションは以下のようにまず指示された。

投手 松本稔(前チーム左翼手・投手、夏を1人で投げ切った)

捕手 高野昇(体格良く大人しい1年生、中学では捕手、新任)

一塁 佐久間秀人(前チーム1塁変わらず)

二塁 田口淳彦(前チーム内野補欠、新任)

三塁 川北茂樹(前チーム外野補欠、コンバート)

遊撃 堺晃彦(前チーム三塁、コンバート)

左翼 石井彰(前チーム右翼手、以前からノックは左翼)

中堅 茂木慎司(前チーム外野補欠、新任)

右翼 相澤雄司(前チーム捕手、コンバート)

捕手は相澤から大人しい高野へ

この編成での驚きは川北よりは相澤のコンバートであった。後に聞くところによると、投球の配球感性が松本と相澤では合致し難かったとのこと。

強気な相澤は松本が首を振っても同じサインを出し続けるタイプであった。一方で松本も小さい頃から投手を務めて来ており、自分なりの感性とペースがあった。お互い頑固であったのだ。

投手出身の田中監督としては松本の意向を優先し、松本が自分の投げたい球を投げられる選択をしたとのことらしい。

下級生捕手の高野は口数が少なく、送球も安定し、プレースタイルも感情の起伏の少ない自我抑制タイプであった。松本の捕手としては適任だったのである。

また、そんな理由のコンバートであっても選手間のわだかまり的な要素は皆無だった。強気&自己主張型の相澤も松本の反応からうすうす感じとっていたようでもあったし、何より無口な高野がひたむきにプレーし続ける姿勢はみなを納得させるに十分であった。

当初、硬式球のキャッチャーフライを高野はまったく捕れなかったのだが、瞬く間に捕れるようになった。内山武先生や小平さんの超高いフライ捕球もマスターしたのには脱帽であった。

しっくりこない左打ち

左打ちへの取り組みはトス、ティー、フリーの各バッティング練習で、まず慣れることからせざるをえなかった。ボールに当てることはとりあえず出来た。

ただし、もちろんバットの根っこに当たるどん詰まりというやつで、まともな当たりは一球もなかったと記憶している。

バットグリップで手の役割が左右反対になる違和感が大きかった。剣道の竹刀の縦振りのような上下素振りを暇があればやるようになった。

野球を始めた小学校低学年の時からずっと右打ちだったのだ。体に染み込んだ感覚はなかなか刷新できるものではない。いままで右で振ってきた回数を上回る素振りが必要かと思うと気が遠くなった。

一方、サード守備は合否を別にして想定との乖離はあまりなかった。いろいろな場面でのケース対応はイメージトレーニングを含めてまだまだ必要ではあるが、何より肩の強さを生かせることが確認できたのだ。

捕球やケース対応には課題は残すが、「捕ればなんとかできる」。いや、正確には「打球を止めれば何とかできる」との確認はできた。バッティングピッチャーで鍛え続けたかいがあったのだった。

自分のことで精一杯で練習プログラム上での変化をあまり覚えていないが、外野からのバックホームスローイング風の送球練習が新たに加わっていた。

キャッチボール終了後に全員がセンターとセカンドベースの中間あたりに縦に並び、一人ずつ転がされたボールを捕球してバックネットに設置された目標布シートに向かって投げるのである。

一人ずつであるのでインターバルがあり、かつ肩の強さには自負があったのでこの練習は川北向きだった。松本、相澤、堺、石井、川北と強く伸びる送球をするなかで、新キャッチャー、高野のスナップスローの確かさをみなは再確認した。小さなモーションで素早く正確であった。

川北の左打ちはそう早くスムーズにはならなかった。体の軸があおるようにずれることが分かった。力むからそうなるのか、そうなるから力むのか、「どっちでもいい、やるしかない!」であった。

▲一緒に左打ちに挑んだ堺は右打ちに戻った

気が付くといつの間にか堺は右でのバッティングに戻していた。

「あれ、左は…」

「うん、しっくりこないからさ」

「えっ、田中さんも良いって?」

「いや、特に確認はとってないよ」

「・・・」

前チームで不動の1番打者として実績のある堺と、ほとんど打撃で成果を出せてこなかった川北とではやはり立場が違う…が、川北なりの感覚であった。

「もう右に戻せ」と言われるまでやってやれと改めて思った。出来るだけバックスイングの始動を早めて体全体で行い、動きの中で投球を待てるように工夫をした。バットを顔の前に構えたり、右肩の前まで出したり。最後の夏の最後の試合の直前打撃練習まで試行錯誤は続くことになった。

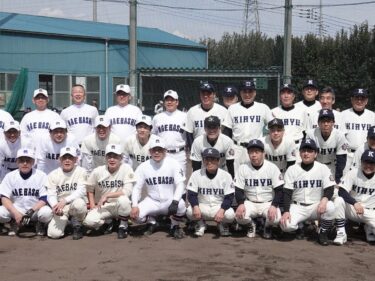

▲華麗?な守備は現役と変わらない川北=2018年3月の桐生高との記念試合

かわきた・しげき

1960(昭和35)年、神奈川県生まれ。3歳の時に父親の転勤により群馬県前橋市へ転居する。群馬大附属中-前橋高―慶応大。1978(昭和53)年、前橋高野球部主将として第50回選抜高校野球大会に出場、完全試合を達成する。リクルートに入社、就業部門ごとMBOで独立、ザイマックスとなる。同社取締役。長男は人気お笑いコンビ「真空ジェシカ」の川北茂澄さん。