study

学びたい

平井晩村生誕140年で記念展

草津節の原型、民謡の開拓者

2024.06.22

草津節の原型を作った早世の文筆家、平井晩村の生誕140年記念展「孤独と神聖のブリコラージュ」が6月22日、前橋文学館で始まった。来年1月12日まで前期と後期に分けて足跡をたどる。10月上旬までの前期は「フォークとフォークロアの間」をテーマに、民謡の開拓者として活躍した業績に焦点を当てる。

前橋文学館で来年1月まで

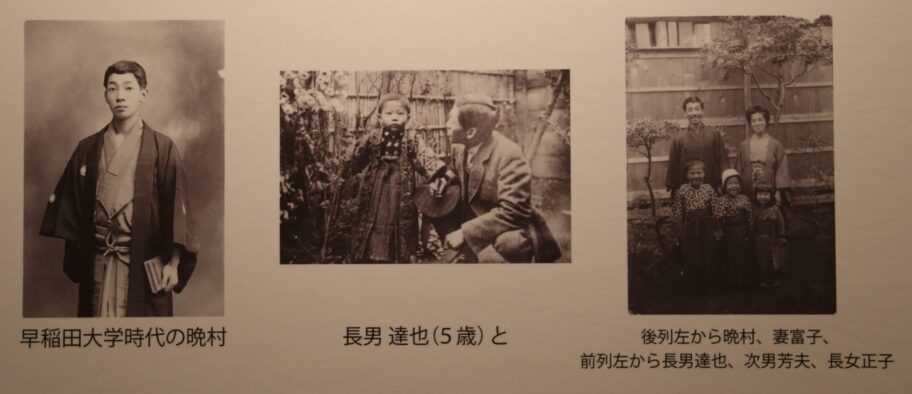

平井晩村(1884~1919年)は前橋中(現群馬県立前橋高校)中退後、早稲田大を経て報知新聞社で記者をしながら詩、俳句、短歌、紀行文、小説、民謡など多彩な作品を残した。愛する妻に先立たれてから帰郷、35歳で亡くなる前年に母校の校歌を作詞した。

▲平井晩村の写真。3人の子を残して早世した

記念展前期は村や里に口承で伝わる労働歌や童歌といったフォークロアがフォーク(民謡)に発展する過程で、晩村が果たした功績を取り上げている。

詩歌の創作を始めた前橋中時代からの青年期、新聞記者時代、文筆業に専念した時期、帰郷後の晩年の4期に分けて作品や業績を紹介している。代表作の一つである民謡詩『佐渡ヶ島』を1903年に発表しており、1925年のラジオ放送開始を契機に北原白秋を中心に広がった「新民謡運動」よりも前から民謡の開拓者として活躍したことにふれている。

▲平井晩村の作品を展示している会場

▲竹下夢二が装丁を手掛けた作品(右下)もある

前橋高校の校歌を作詞

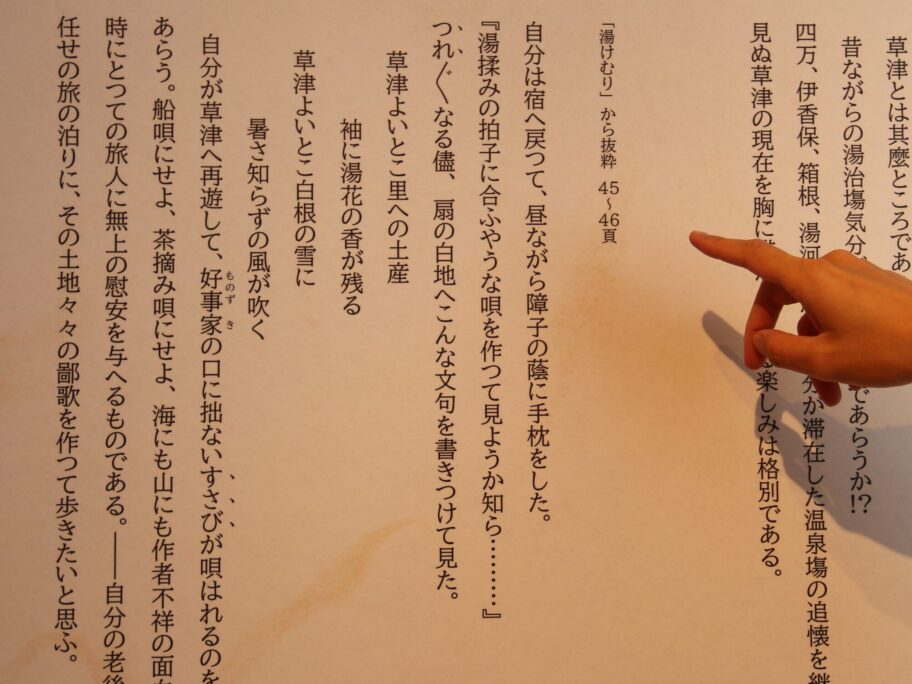

草津節の原型は1917年に書いた旅行記『湯けむり』に登場している。「湯揉みの拍子に合うやうな唄を作って見よう」と思い立ち、「草津よいとこ里への土産 袖に湯花の香が残る」と綴っている。「自分が草津へ再遊して、好事家の口に拙ないすさびが唄はれるのを聞いたら」と願ったが、この旅の1年後に帰らぬ人となり、再び草津の土を踏むことはなかった。

▲『湯けむり』に出てくる草津節の原型

会場には民謡をはじめ幅広い分野の作品や家族との写真を展示している。前橋高校の校歌は黒板や制服とともに飾られ、近くに立つと合唱が聞こえるようにしている。

記念展を企画した前橋文学館の遠藤彰泰さんは「晩村があと10年生きていたら、新民謡運動のど真ん中にいたはず。草津節と前高の校歌だけではない晩村の魅力を知ってほしい」と来場を呼び掛けている。

▲前橋高校の校歌のコーナーに立つ遠藤さん。黒板にメッセージを残そう

平井晩村生誕140年記念展「孤独と神聖のブリコラージュ」

- お問合せはこちら

- 027-235-8011(前橋文学館)

| ・会期 | 6月22日(土)~2025年1月12日(日) |

|---|---|

| ・休館 | 水曜、年末年始 |

| ・時間 | 9時~17時 |

| ・会場 | 前橋文学館3階ギャラリー(前橋市千代田町3-12-10) |

| ・入場 | 無料 |